Las lenguas guanches (llamadas también bereber canario o tamazight insular) son un conjunto de variedades de las lenguas bereberes actualmente extintas que fueron habladas por los aborígenes canarios (conocidos genéricamente como guanches).[1][2] Se considera que el idioma se extinguió hacia el siglo XVIII, si bien puede que pequeñas comunidades lo siguieran empleando hasta el siglo XIX.[3]

La lengua de cada isla era muy similar, es por eso que se utilizaban nativos de unas islas como intérpretes en la conquista de las siguientes. Los habitantes de algunas islas vivían relativamente aislados unos de otros, sin contacto cotidiano. Por esa razón la lengua guanche debe ser considerada un continuo dialectal formado por diversas variantes parcialmente inteligibles entre sí.[4]

El idioma, aunque ha desaparecido, ha dejado una gran cantidad de guanchismos (palabras de origen guanche) en el español. Existe una recopilación de las palabras y las oraciones en el idioma registradas por los españoles, el Monumenta Linguae Canariae.[5]

Nombre

Si bien esta es la denominación más popular, el término guanche no es el más apropiado para hacer referencia a las lenguas habladas por los antiguos pobladores de las islas, como tampoco es correcto para designar a estos pobladores, debido a que, en principio, corresponde únicamente a la isla de Tenerife. El proceso de aculturación que tuvo lugar tras la conquista (siglo XV) llevó a la desaparición de las hablas bereberes del archipiélago en el siglo XVIII quedando algunas palabras relacionadas con la actividad ganadera, la flora, etnónimos y numerosos topónimos.

Otras denominaciones posibles son lenguas prehispánicas canarias, bereber insular, amazigh insular, amazig insular e ínsuloamaziq.[6][7] Hay muy pocos testimonios escritos de estas lenguas recogidos durante el siglo XVI, pero no existe ninguna compilación gramática de ellas. Los términos que actualmente se conservan de dicha habla antigua, así como los recogidos por los cronistas permiten la identificación de dichas lenguas con el bereber.

Clasificación lingüística

Las fuentes antiguas dan cuenta de que no todas las islas se entendían del todo bien, así que solían recurrir a interprétes interinsulares, lo que indicaría que hubo al menos dos corrientes migratorias de origen bereber en las islas que hablaban distintas lenguas y posiblemente se tratarían del tuareg y el tamazight.[8] Por otra parte, las palabras bereberes reconocibles son principalmente vocabulario agrícola o ganadero, mientras que no se han identificado inflexiones gramaticales bereberes y hay una gran cantidad de vocabulario que no se parece al bereber. Por ello, cabe la posibilidad de que el guanche en realidad solo tuviera el bereber como sustrato y no perteneciera a su familia lingüística.[9]

Los testimonios conservados del guanche son escasos y se restringen a un conjunto de frases y palabras anotadas por los primeros colonizadores hispano-normandos, la toponimia de las islas y algunos préstamos léxicos que perduran en el español de las islas (el español canario).[5][10] Muchos de los topónimos canarios son reconocibles e interpretables en bereber, por ejemplo, la marca de femenino típica en t-...(-t) aparece en numerosos topónimos. Las frases pueden ser comparadas con las lenguas continentales para reconstruir la fonética y estructura original.[2] En ocasiones, las fuentes pueden ir acompañadas por una traducción contemporánea al castellano, lo que facilita el análisis.

- Tanaga guayoch archimenseu nahaya dir hanido sahet chunga pelut > *Tanaqqa wayyo osh, ashimenzey nahayya der ghando saghet, shunga pel ut. 'El valeroso padre de la patria murió y dejó los naturales huérfanos'. Expresión popular de lamento emitida durante las exequias de Bencomo, recogida por Antonio de Viana.[11]

- Alzanxiquian abcanahac xerax > *Alsangh ikiyan abq ann ahaz Ahgheragh. 'Recomienza para nosotros el origen (del) ayuntamiento (que es) allí donde está el próximo (o el vínculo o el hijo) del Grande'. En este caso, el cronista Fray Alonso de Espinosa, autor de la fuente, aporta la traducción que ha servido para su estudio.[12]

- Nbimei anneiperfmivifvf > *Ne bi i meyyi, an nei perf mi ewif Uf. 'Acogemos al ignorante, perdonaremos la ofensa que es temor de El Sublime'. Enunciado doctrinal impreso por los misioneros en el manto de la Virgen de la Candelaria.[13]

Historia

En junio de 1341, dos naves fletadas por el rey Alfonso IV de Portugal y con tripulación florentina, genovesa y castellana, alcanzaron las islas bajo su mando y con la ayuda de su segundo, el florentino Angiolino del Tegghia de Corbizzi. Permanecieron allí durante cinco meses. A su regreso a Lisboa, el literato Giovanni Boccaccio escribió un retrato sobre el pueblo guanche, basándose en los datos que le había dado Recco. Los guanches fueron el grupo más numeroso del archipiélago y fueron los más longevos capaces de resistir la conquista llevada a cabo por castellanos y normandos en el siglo XV. Por eso, en la literatura científica popular, el término "guanches" se utiliza para todos los pueblos y lenguas indígenas de las islas del archipiélago.

A mediados del siglo XIV, en la isla de Gran Canaria, se utilizaron como intérpretes los primeros, en ese momento todavía pacíficas empresas misioneras de sacerdotes y monjes mallorquines, indígenas que habían llegado a Mallorca como esclavos. Se les había enseñado la fe cristiana, se les había bautizado y se les había liberado para hacer obra misional con su pueblo. Continuaron siendo analfabetos y es por eso que no dejaron información escrita.

Mientras que para la conversión de la población árabehablante a principios del siglo XVI, el entonces arzobispo de Granada, Hernando de Talavera, promovió un libro de texto de lengua árabe, y en América, especialmente por parte de los jesuitas por motivos de proselitismo, gramáticas y diccionarios de las lenguas de la población indígena, este no parece haber sido el caso en las Islas Canarias. Debido a la rápida integración lingüística y cultural de los viejos canarios en la nueva sociedad creada por los conquistadores cristianos, los misioneros aparentemente no consideraron necesario ocuparse de la lengua o lenguas de los indígenas del archipiélago.

Los mismos "viejos canarios" no dejaron constancia escrita. La información sobre los idiomas se mantiene a través de informes desde el momento del descubrimiento y la conquista. Todo lo que se sabe sobre las lenguas se documentó inicialmente según la reproducción de sonidos del normando, y más tarde del castellano. Con una excepción, los informes no describieron explícitamente el idioma; en cambio, los nombres personales, los nombres de lugares o los términos se dieron en el idioma correspondiente.

Descripción lingüística

Gramática

Los sustantivos en guanche mantienen de manera transparente prefijos y sufijos típicos de la morfología bereber, así muchos nombres masculinos empiezan por a- o i- (en proto-bereber un nombre masculino empieza por una de las vocales *a-, *i-, *u) como en el nombre de los menceyatos Abona, Adeje, Anaga, Icode, mientras que los femeninos empiezan siempre por t(a)- y frecuentemente conservan el circunfijo t-...(-t) como en Teberbite < *Teberbbit < *Tebărəwwit, Tegueste < *Tegăsət.[14]

Los pronombres personales atestiguados en forma de prefijo son a- (1.ª p. sing.), y- (3.ª p. sing. m.), t- (3.ª p. sing. f.) y n- (1.ª p. pl.). La segunda persona del plural se escribe con prefijo y sufijo: t-...-m. Los pronombres independientes atestiguados son nek (1.ª p. sing.), ki (2.ª p. sing.), ne (1.ª p. pl.) y kennay (2.ª p. pl.). Los sufijos pronominales son -ka (2.ª p. sing.) y -n (3.ª p. pl.). Ejemplos de verbos conjugados registrados: wiwin 'ellos portan' (wiwi 'portar' -n), ne ig 'nosotros tenemos' (ne ig 'tener').[15]

Los morfemas pronominales posesivos son los sufijos -i y -e (1.ª p. sing.), -hek, -k y -m (2.ª p. sing.), -es, -se y -nt (3.ª p. sing.) y -wen (2.ª p. pl.). Ejemplos de sustantivos registrados con sufijos de pronombres posesivos: wayyohek 'tu súbdito' (wayyo 'súbdito' -hek), mayes 'madre de él' (may 'madre' -es).[15]

Sistema de numeración

El sistema de numeración registrado muestra un claro parentesco de las lenguas bereberes y las diversas variantes de guanche. Por ejemplo, la siguiente lista reproduce los numerales registrados en Gran Canaria con su correspondencia fonética original (indicado por *-), así como su comparación en la raíz proto-bereber. Nótese que los números tienen género (m. y f.), formándose el femenino con la fórmula final -yat / -at.

El explorador genovés Niccoloso da Recco es conocido por haber proporcionado el primer relato fidedigno del idioma guanche en 1341, con una lista de los números 1-16,[16] posiblemente de la variante de Fuerteventura. Las formas atestiguadas entre paréntesis triangulares "⟨ ⟩" son préstamos léxicos del árabe, y no está clara la razón de porqué aparecen en la lista de Antonio Cedeño (posible contaminación oral o textual, en especial del 4 y el 5, arba y kamsa respectivamente).[17] Con motivo de la inclusión de estos dos vocablos en la lista, los numerales siguientes ("sumus", "acot", etc.) no concuerdan con las otras ennumeraciones.

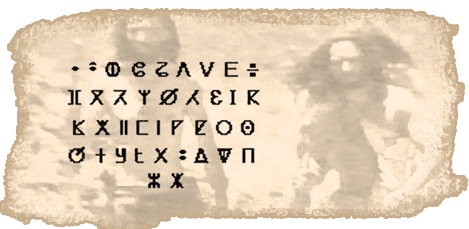

Escritura

Desde el último tercio del siglo XIX se conoce la existencia de inscripciones y grabados en piedra cuyos signos son semejantes al alfabeto tifinagh usado por los bereberes del continente africano.[18] Estos textos guanches parecen ser inscripciones líbico-bereberes en las islas occidentales y neo-púnicas en las islas orientales y en algunas zonas de Tenerife y La Palma.

La dirección de la lectura de los signos pudo ser de arriba abajo o de izquierda a derecha, además de que en tifinagh no se distinguen las vocales.[19] Algunas de estas inscripciones han podido ser descifradas usando vocabulario continental y el tifinag como referencia para reconstruir la lengua original, obteniendo textos con un significado verosímil y coherente como resultado.[20]

Texto en La Caleta, El Hierro:

- ZYRMNZ > *Izay yur amenzu. Lit. 'Está a punto de llegar la luna que viene primero', fig. ‘Ya llega la primera luna’.[21][22]

Texto en Barranco de La Angostura, Gran Canaria:

- ZMRW YZMWKR GTW > *Za emirew: eyyu zam, awa akkar iget wa. Lit. 'Por lo que respecta a la obediencia: abandona la reserva de agua, eso es robar la (verdadera) abundancia'.[23][24]

Literatura

El fundador de la literatura canaria, Bartolomé Cairasco de Figueroa, quien incorporó a sus obras elementos característicos de la cultura canaria tras la conquista de las islas, escribió un buen número de creaciones literarias, entre ellas Templo Militante y la Comedia del Reçebimiento que se hizo al Reverendísimo Señor don Fernando de Rueda, obispo de Canarias, el día 8 de mayo de 1582 (una pieza teatral breve que pertenece al tipo de teatro "de entradas"),[25] que son muy importantes para la investigación de los monumentos de importancia en la lengua canaria.[5]

En la Comedia del Reçebimiento aparece una “lengua extraña” que Cairasco incluyó en partes de su obra. Esta es trabajada por los lingüistas junto con el resto del material presentado en la comedia, pues contiene diálogos en guanche.[26] Uno de los diálogos de Doramas a partir de la transcripción paleográfica es el siguiente:

Sabiduría, un personaje de la obra, explica justo después el significado en español del diálogo anterior. La comparación de las oraciones en guanche con sus respectivas traducciones al español ha ayudado a comprender más la naturaleza de la lengua.

Endechas

En 1592, el ingeniero italiano Capo Plaza, que había sido enviado a Canarias con la misión de analizar y reorganizar las fortificaciones insulares ante los ataques de los piratas, escribió una obra titulada Descripción de las Islas Canarias. En ella incluyó dos endechas (una de Gran Canaria y otra de El Hierro) en lengua guanche que pervivían en las islas durante esa época. La transcripción paleográfica de la endecha de El Hierro es la siguiente:

A pesar de que la lengua se perdió hace siglos, el investigador y periodista Fernando Hernández González encontró oraciones en lengua guanche todavía recordadas y conservadas por dos ancianos en el siglo XX. En 1996, un pastor de Tenerife, de nombre Pedro Viterio, transmitió una antigua oración a la divinidad Magec: Tanemir uhana gec Magec enehana benijime harba enaguapa acha abezan,[28] interpretada como "Gracias poderoso Sol por salir un día más para alumbrar la noche".[29]

En 1998, doña María Armas, de entonces 95 años de edad, transmitió una endecha que utilizaba para la siembra: Guacsate hequei adei acharan afaro yafana hacsaran,[30] cuyo significado aproximado es "Señor, cuida el grano bajo tierra para que crezca".[31]

El guanche y otros idiomas

Existe una gran cantidad de palabras de origen guanche en español, aunque esto se puede notar más en la variante hablada en las Islas Canarias. El 55 % de los guanchismos son nombres de lugares, el 23 % nombres de personas y el 17 % nombres de objetos. Palabras como gofio, tagoror, mencey, baifo, jaira, gambuesa, chajorra, tabaiba, tajinaste, mol, calcosa, cárisco, irama, perenquén, guirre, chuchanga, folelé, etc. provienen del guanche.[32]

Además, en la actualidad se siguen conservando topónimos guanches, sobre todo en nombres de municipios (Gáldar, Tijarafe, Alajeró, Tacoronte, Telde, Teror, Tuineje o Teguise) o pueblos (Timijiraque, Tigalate, Chipude, Taganana, Tunte, Tetir o Güime) y de personas (Ossinissa, Acerina, Agoney, Adassa, Acoidan, Tibiabin, Mahey), etc.[4][33]

Lenguaje silbado

El silbo, una forma silbada del habla guanche utilizada para comunicarse a largas distancias, fue un lenguaje silbado que se usó en La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria. A medida que la lengua se extinguía, los habitantes de las Islas Canarias lo adaptaron al español creando el silbo gomero, el cual es enseñado y utilizado en la actualidad por habitantes de La Gomera.[34]

Frases de ejemplo [cita requerida]

Véase también

- Pueblo guanche

- Guanches

- Bereberes

- Lenguas bereberes

- Idioma tamazight

- Idioma tuareg

- Español canario

Referencias

Bibliografía

- Osorio Acevedo, Francisco. 2003. Gran diccionario guanche: el diccionario de la lengua de los aborígenes canarios. Tenerife: CajaCanarias. ISBN 9788479264253

- Villarroya, José Luis de Pando. 1996. Diccionario de voces guanches. Toledo: Pando Ediciones.

- Villarroya, José Luis de Pando. 1987. Diccionario de la lengua Guanche. Madrid: Pando Ediciones.

- Zyhlarz, Ernst. 1950. Das kanarische Berberisch in seinem sprachgeschichtlichen Milieu. Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft 100: 403-460.

- Esteban, José M. 2003. Vocabulario canario guanche. Autores científico-técnicos y académicos 30:119-129.

- J. Álvarez Delgado (1964): Las inscripciones líbicas de Canarias, La Laguna.

- R. A. Springer Bunk (2001): La escritura líbico-bereber en Canarias, Centro de la Cultura Popular Canaria, ISBN 84-7926-395-4.

Enlaces externos

- Informe de Ethnologue sobre el guanche

- Diccionario de Amazig Canario

- Gerhard Böhm: Monumentos de la Lengua Canaria e Inscripciones Líbicas (Departamento de Estudios Africanos, Universidad de Viena - Occasional Paper N.º 4 / febrero de 2006)